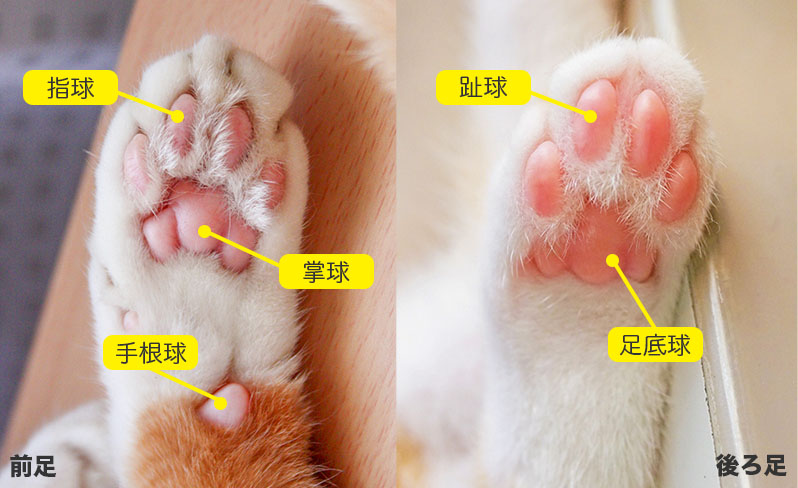

肉球の部位には名前がある

肉球には部位ごとに名前があることを知っていますか?しかも、前足と後ろ足ではそれぞれ名前が異なるのです。

各部位の名前については下の画像をご覧ください。

■前足の肉球の名前

前足には、全部で7つの肉球があり、3種類に分けられています。

・掌球(しょうきゅう):真ん中にあるいちばん大きい肉球

・指球(しきゅう):指先にある5つの肉球

・手根球(しゅこんきゅう):少し離れたところにポツンとある肉球

指球は、足先にある4本の指のほか、人間では親指にあたる狼爪にもあるため5つとなります。下の画像では「手根球」という文字の上にある小さなピンク色の部分です。

■後ろ足の肉球の名前

後ろ足の肉球は、前足よりも2つ少ない5つで、2種類に分けられています。

・足底球(そくていきゅう):真ん中にあるいちばん大きい肉球

・趾球(しきゅう):指先にある4つの肉球

猫の肉球には4つの役割がある

可愛さばかりが注目されがちな肉球ですが、実は猫が生きていくための重要な役割を担っているのです。

■役割1:足音を消す

気づいたら愛猫が足元にいてビックリしたという経験はありませんか?

ぷにぷにで柔らかくてツルツルした肉球は、足音を消すのにぴったりの構造になっています。この肉球のおかげで狩りの際に獲物に気づかれずにそっと近づくことができるのです。

■役割2:クッション

猫は高いところに登るのが大好きですよね。そんな猫が高いところからジャンプした際に衝撃をやわらげるクッションの役割を果たしているのが肉球です。

また、高いところから飛び降りたときに大きな音が出ないようにする役割もあります。

■役割3:滑り止め

猫の肉球は毛が生えていませんし、なんとなくしっとりしていますよね。そのおかげで、ツルツルと滑りやすい場所を歩くときや急な方向転換をしたときでも足を滑らせることがないのです。つまり、猫にとっては滑り止めにもなっているわけです。

■役割4:ブラシ

猫が前足をペロペロとなめて顔をこすっている姿を見たことのある人も多いと思います。実はあれ、肉球を使って顔のお手入れをしているのです。

顔は自分でなめることができないので、肉球をブラシ代わりにして汚れをとったり、ヒゲについた湿気をとったりしているのです。

肉球の色は毛色で決まる

猫の肉球の色はメラニン色素の量で決まります。そのため、肉球の色と毛色には深い係わりがあるのです。

肉球の色は、以下の4色に分類することができます。

・ピンク色

・黒色・チョコレート色

・あずき色

・ピンク色や黒色などのまだら

毛色との組み合わせは以下のようになります。

■ピンク色の肉球

ピンク色の肉球を持つ猫は白などの明るめの毛色を持つ猫に多いといわれています。

・白

・茶トラ

・三毛

・バイカラー

■黒色・チョコレート色の肉球

黒色やチョコレート色といった濃い色の肉球を持っている猫は、毛色も濃いめで白い毛を持っていないことが多いです。

・黒

・キジトラ

・サバトラ

・クラシックタビー

・シェーテッド

・アグーティ

■あずき色の肉球

あずき色の肉球は赤みの強い茶色から黒に近い色まであります。ロシアンブルーなどのグレー系の毛色に多いです。

・グレー

・クラシックタビー

・シェーテッド

・ポイント

このほかにも、キジトラやサバトラにも見られることがあります。

■ピンク色や黒色などのまだらな肉球

まだらな肉球は被毛の一部に黒や白の毛を持っている猫に多いです。色の割合は毛色によって左右されることはありません。

・サビ

・三毛

・キジ白

・サバ白

・バイカラー

肉球は汗をかく

「猫は汗をかかない」と言われることもありますが、実は猫も汗をかきます。といっても、人間のように体のいろいろなところから汗が噴き出してくるわけではありません。猫の場合、汗を分泌する汗腺があるのは「肉球」と「鼻」の2ヶ所だけです。

そして、猫が汗をかくのは、極度の緊張を感じているときや、縄張りを主張するためのにおいつけのときだと言われています。

■極度の緊張

猫が極度の緊張を感じたときにかく汗は、人間でいうところの冷や汗のようなものです。

たとえば、動物病院で診察台に足跡がくっきりついていてびっくりしたという経験をしたことのある飼い主さんもいらっしゃると思います。実はこれ、緊張しすぎて汗をかいた結果なのです。

■縄張りの主張

猫は肉球からフェロモンを含んだ汗を出します。たとえば、においをつけて縄張りや所有物だとアピールするため、いわゆるマーキングのために汗をかきます。

このことから、飼い主さんにふみふみをするのも、実はマーキングだと言われています。甘えるのと同時に「この人は自分のものだ」というしるしをつけているのです。

まとめ

肉球は可愛いだけでなく、猫が生きていくのに欠かせない重要な役割を担っています。

たとえば、肉球が硬かったとしたら、猫の足音はもっとわかりやすかったでしょうし、上手に高い場所に登ることもできなかったでしょう。生活のスタイルや狩りの仕方も違っていたはずです。

つまり、猫が猫らしく生き、ふるまっていられるのも、あのぷにぷにの肉球のおかげなのです。