犬の脳腫瘍 ①髄膜腫

今回は犬の脳腫瘍で最も多い髄膜腫について紹介します。

犬の髄膜腫とは?

髄膜腫は小動物で高頻度に認められ、脳表層に存在する腫瘍です。人では10万人に8人、犬では10万頭に14頭、猫では10万頭に3頭と言われています。原発性の脳腫瘍で髄膜腫の発生は犬で約40%、猫で約70%と高率発生です。

好発犬種は長頭種で多く発生する傾向があり、発生年齢は7歳以上の高齢とされる。

病態

そもそも、髄膜とは脳と脊髄を覆う3つの膜性組織の総称を指し、髄膜腫はくも膜顆粒に存在するくも膜上皮を起源として発生します。

人では様々な分類がされていますが、動物の髄膜腫での組織学的分類では、人の分類の様に確立されていないのが現状です。

発生部位としては、嗅球・大脳背側の円蓋部、大脳鎌・小脳テントなどが報告されています。

臨床徴候と神経学的所見

髄膜腫に特異的な所見はなく、頭蓋内での腫瘍の増大速度や発生場所に大きく左右されます。

嗅球や大脳などに発生した髄膜腫の場合 腫瘍が増大すれば発作などの全身痙攣が起こるものか多い。大脳円蓋部に発生した髄膜腫では腫瘍の発生部位と反対側て前後肢の姿勢反応低下などが認められることがあります。こういった症例はふらつきなどがみられるため、脊髄の疾患と混同されることがあるので注意が必要です。これ以外にも視覚に関わる後頭葉や小脳などでは盲目以外に症状がでないこともあり、飼い主様が気付きにくいこともあります。

診断

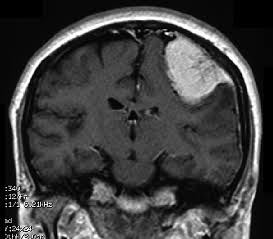

髄膜腫の診断にはCTもしくはMRIなどの断層画像診断が必要とされます。

CTの場合は非イオン性ヨード造影剤による末梢血管造影により容易に診断が可能となります。

腫瘍周辺の実質では浮腫によるCT値の低下が確認され、壊死や嚢胞形成の髄膜腫では腫瘍内部が低CT値となります。

MRIによる髄膜腫の診断ではT1強調画像にて低〜等信号、T2強調画像で等〜高信号、ガドリニウム造影剤T1強調画像で明確に造影されます。それに伴い 髄膜腫に隣接して認められるdural tail signが認められます。

その他では脳室の圧迫や変位、腫瘍領域・脳白質領域を、中心とした浮腫(mass effect)を伴います。

髄膜腫の治療

髄膜腫の治療の第1選択は外科的切除です。しかし、腫瘍の発生場所、犬の年齢等により手術難度が大きく変わる事となにより手術可能な施設が限られていることがネックとなります。加えて、手術にかかる費用も高額な為、安易に行われる手術ではありません。

化学療法となるとハイドロキシウレアが挙げられます。

リポヌクレオチドリダクターゼを阻害することによるDNA合成阻害作用を持ち、髄膜腫細胞のアポトーシスを促進されるものです。50mg/kg 週3回の経口投与としています。

外科的切除と合わせて放射線療法も推奨されてはいます。

緩和療法としてプレドニゾロン 1〜2mg/kg/dayと頭蓋内圧亢進の場合にはグリセオール 5g/kg iv 30分あるいはマンニトール1〜2g/kg iv 30分使用します。

痙攣に対しては抗てんかん薬を使用します。

<おすすめ動画>

<関連記事>

犬の僧帽弁閉鎖不全症について犬で最もよくみられる心臓病について、簡単に、できるだけわかりやすくまとめました。

<関連記事>

犬の糖尿病について糖尿病は尿から糖が出てくるためこの名が付けられました。インスリンという膵臓から分泌されるホルモンは、血液中のブドウ糖を細胞の中に取り込むという働きをしています。そして動物はそのブドウ糖をエネルギーとして利用しています。糖尿病になるとブドウ糖をきちんと利用できなくなってしまうため、血液中にブドウ糖が多くなったり、尿にブドウ糖が出てきてしまうのです。ただオシッコに糖が出てくる病気だと軽く考えていると、命に関わる症状を見落としてしまうこともあります。

<関連記事>

変性性脊髄症についてあまり聞きなれない病名かもしれませんが、近年注目度が高まっている病気の一つです。日本では特にウェルシュ・コーギーでの発症がみられるため、コーギー愛好家の方々はよくご存知かもしれません。今回は変性性脊髄症について取り上げます。これからウェルシュ・コーギーを飼おうと思っている方や、飼っているけどこの病気についてご存知なかった方のお役に立てれば幸いです。