猫の巨大結腸症の診断と治療

獣医師

久保井 春希

[記事公開日] [最終更新日]

[ 目次 ]

猫の特発性巨大結腸症は、便秘を主訴として来院される猫ちゃんの60%以上を占める疾患とされています。

結腸管腔内外の疾患など二次的な巨大結腸の診断を行い、内科治療に十分反応が見られなければ外科手術適応となりますのでこの記事を参考にしていただければと思っています。

結腸管腔内外の疾患など二次的な巨大結腸の診断を行い、内科治療に十分反応が見られなければ外科手術適応となりますのでこの記事を参考にしていただければと思っています。

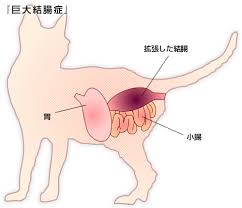

巨大結腸症とは?

巨大結腸症とは、様々な原因により結腸から便が排泄されずに腸内に蓄積し、その結果としておこる結腸の機能障害の総称です。

二次的に巨大結腸を引き起こすことが知られている病気は、外傷による骨盤の変形癒合が原因で起こる骨盤腔の狭窄や異物や腫瘤による結腸の閉塞性疾患、会陰ヘルニアがあります。

ですが、猫の巨大結腸の多くは特発性であり、結腸の神経機能障害に由来するのではないかと言われています。

猫の巨大結腸症の診断は?

発症の多くは中年齢〜高年齢に多くみとめられ、1〜15歳齢までと幅広く、平均発症年齢は5〜7歳です。

身体検査では脱水の評価や腹部触診による硬い便の触知、直腸検査で骨盤腔の広さや腫瘤の有無、便の性状を評価します。

腹部レントゲン検査にて、糞塊が貯留して重度に拡大した結腸を確認しておきます。加えて、骨盤骨折や癒合の有無も評価しておきます。

<おすすめ動画>

<関連記事>

猫の中毒の原因となる食べ物や植物、その症状と治療法について最近では飼育頭数も増え、室内で飼われる猫が多くなってきました。しかし室内には猫にとって危険な中毒を引き起こす物質も身近にあるのが現状です。そこで今回の記事では猫は何によって中毒になるのか、またその際の症状や治療法についてまとめました。

<関連記事>

猫の皮膚病「ホットスポット」についてみなさんは「ホットスポット」をご存知でしょうか?ホットスポットは梅雨時期などに猫に見られる皮膚病で、体の様々な場所に見られます。今回は、ホットスポットが出来る原因や症状、治療法などをご説明していきます。

<関連記事>

愛猫が吐いた!考えられる原因と対処法を説明!猫は吐きやすいと言われている生き物ですが、突然苦しそうに嘔吐してしまうと何か重大な病気なのではないかと心配になってしまいますよね。そこで、今回は猫が吐いた時に考えられる原因とその対処法をまとめました。

腸の健康維持に

ウィズペティの「猫用・毎日爽快 植物酵素&乳酸菌」は腸の健康のために2種類の成分(植物発酵エキス〔プロアテーゼ・アミラーゼ・リパーゼ・セルラーゼ・ラクターゼ〕・生きて腸まで届けることにこだわった有胞子性乳酸菌)を配合しています。安心安全の国産品質、GMP、ペットフード安全法、残留農薬のポジティブリストに基づき、香料・着色料・保存料・化学調味料を使用せずに製造しています。全猫種が食べやすい錠剤タイプです。(直径8mmのカツオ味錠剤/1袋60粒入り)

腸の健康維持に

ウィズペティの「犬猫兼用・毎日爽快 植物酵素&乳酸菌」は犬と猫の腸(腸内環境)の健康維持のために2種類の成分(植物発酵エキス〔プロアテーゼ・アミラーゼ・リパーゼ・セルラーゼ・ラクターゼ〕・生きて腸まで届けることにこだわった有胞子性乳酸菌)を配合した犬猫兼用粉末サプリメントです。安心安全の国産品質、GMP、ペットフード安全法、残留農薬のポジティブリストに基づき、香料・着色料・保存料・化学調味料を使用せずに製造しています。全犬種・全猫種が食べやすいミルク味粉末タイプです。(ミルク味粉末/1袋24g入り/付属スプーン60杯分)